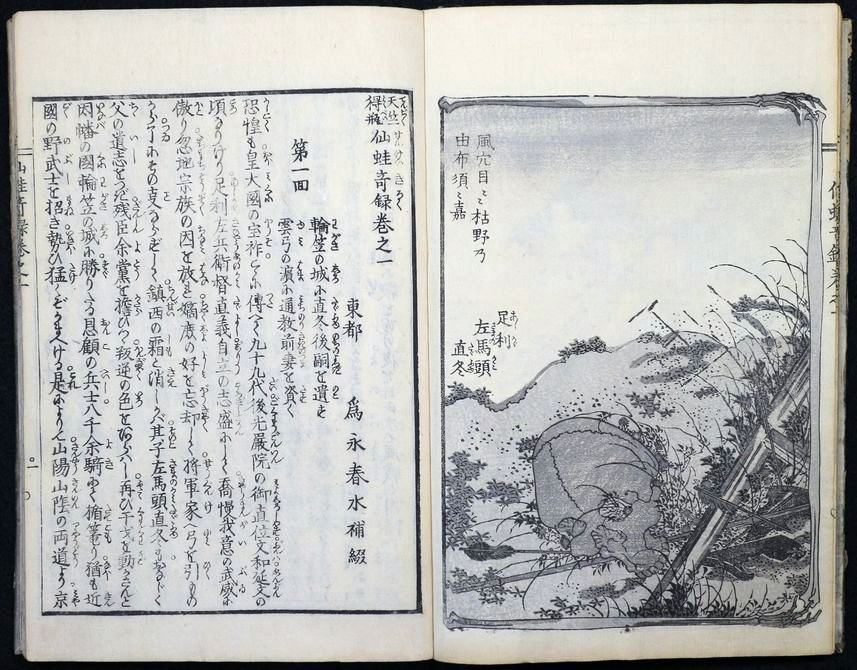

近世後期小説の中で最も格調が高かったジャンルである〈読本〉は、美麗な装訂を持ち、時には挿絵にも凝った重ね摺りが用いられた。口絵1は墨摺に艶墨を重ねたもの。

口絵1 山東京伝作『雙蝶記』(文化10年刊)巻3挿絵(19ウ20オ)

一、時代区分

日本史における時代区分としては、明治維新で劃期し、江戸時代を近世、明治時代以降を近代とするのが一般的である。これは文学史でも同様で、明治維新以前を〈古典文学〉それ以降を〈近代文学〉として扱ってきた。古典文学の中でも〈近世文学〉は、近代に至る過渡期として〈前近代文学〉として位置付けられてきた。この前近代という発想は、日本文学史に〈自我の発見史〉を見出してきた近代 (至上)主義に拠るものであった。この戦後高度経済成長時代の牧歌的発想に対して、ポスト構造主義の流行に伴い疑義が差し挟まれることになる▼1。ポスト構造主義がもたらしたのは、近代(至上)主義を相対化する視点であり、所謂バブル崩壊後の政治的経済的閉塞期を生きる我々の時代を、ポストモダンとして位置付けたのである。結果的に、日本文学史を近代的主体形成を前提とする発展史観▼2から解放したものとして捉えることができよう。

従来も、明治維新に拠ってこの時期を劃期せずに〈幕末維新期〉として一括して捉える立場は存在した▼3。しかし、この括り方も〈幕末維新期=過渡期〉の文学的低調さを所詮〈前近代文学〉として概括したものであり、時代的制約を負ってはいるものの、やはり発展史観の桎梏からは逃れられなかった。

その後、シリーズ「岩波講座日本文学史」(1996)では、世紀割りの時代区分が採用された。単に西欧で一般化している〈世紀〉という時代区分に倣うのではなく、第10巻を「一九世紀の文学」、第11巻を「変革期の文学III」と題して編まれ、一部の論考では明治維新を跨ぐ社会経済史的な背景を踏まえた文学史の記述が試みられた。また、岩波「文学」隔月刊(2009年11・12月号)では「十九世紀の文学」が特集された。研究史から欠落している19世紀中期(幕末維新期)の位置付けを再検証するために、19世紀を一括りとする発想を試みた企画であったが、日本文学を専攻する研究者以外からの寄稿を得て、それなりの成果を挙げたといえよう▼4。

さて、19世紀をめぐる出版文化史について考えるとき、19世紀末に起こった製版から活版へという印刷技術の変遷は見過せない。正方形の仮想ボディを採用して設計された金属活字を使用する整然とした組版や、西洋紙の表裏に両面印刷が可能に成ったことに拠って、書物の物理的大きさは劃期的に小型化した。と同時に、本自体の価格が著しく安価に成ったため、欲しければ個人が購入して所有することが可能になりつつあった。しかし、印刷技術の革新がもたらしたのは、如何に早く精確に同一テキストを大量に印刷できるかという経済問題だけでは済まなかった。つまり、製版と活版との差異は、単純に印刷技術や経済的な問題のみに還元することはできないのである。何故なら、メディアの変化は書物の基本的な構造に関わる組版や造本などに対する様々な物理的制約を伴ったからである。

具体的には、視認性と可読性とが向上したことにより、読む速度が著しく速くなったことが挙げられる。行書体の崩し字を用いて印字された連綿字を一字ずつ解読したり、句読点の施されていない変体仮名ばかりで綴られた本文テキストを、時には音読したりすることに拠って文脈を辿る必要がなくなった▼5。と同時に、製版本(取り分け草双紙など平仮名ばかりで記されたジャンル)では困難であった斜め読みが可能となった点など、書物を読むという行為における変化は決して小さくなかったはずである。

また、活字による組版では、挿絵などを自在に組み込めないという問題があった。木口木版や銅版などと組み合わせる手間は、印刷の効率上無視できないものであった。結果的に、木版や石版による表紙や、巻頭に集約された口絵などが、画像部分を一括して担うことになった。つまり、活版の興隆は、画と文とが一体化したメディアであるという和本の最大の特徴を喪失させてしまったとも言い得よう。また、紙型が一般化する明治十年代までは、摺る度に組版と解版とを繰り返していたので、同標目に異版が大量に発生したという現象も無視できない。

このように、書物というメディアは造本と内容とが不可分な存在なのであり、印刷製本技術の変革期であった19世紀末期に作成された書物に関しては、注意深い書誌学的な観察と分析とが不可欠なのである。

二、絵入本の時代

まず、絵入本が普及した経緯を製版本の普及という観点からたどってみよう。

日本の〈近世〉は関ヶ原の戦い以降明治維新まで、すなわち17世紀から19世紀半ばまでということになっているが、それは木版による出板が広まり一般化した時期とほぼ一致する。世界的に見ても、日本古典文学の大きな特徴は、『源氏物語絵巻』などに見られるように、テキストが絵と共に享受されてきた点に在るといい得よう。とりわけ近世期に於ける製版技術の著しい発達は〈絵入板本〉の普及に大きな力を発揮した。この板本(製版本)とは、板木に拠って摺られた紙を綴じ合わせた和装本である▼6。つまり、板木に版下を裏返に貼り付けて転写し、彫刻刀で彫り、板に墨を塗って料紙を載せ、上からバレンで擦るという版画の技術を用いた印刷方法で和紙に摺られた本のことである。

製版の特徴は、文字でも画像でも板下さえ用意出来れば忠実に印刷出来る点にあり、絵巻物や奈良絵本などの伝統的日本文学に見られる〈絵入本〉の普及に大きな力を発揮した。また、近世以前から写本で伝わる古典作品の出板が盛んになり『徒然草』などは、挿絵を加えた絵入本や、学問的な注釈書などという形で大量に出板された。その結果として、成立した時期でいえば〈中世文学〉である『徒然草』は、近世になってから夥しい愛読者を獲得してきたのであり、享受史の視点からは〈近世文学〉の超ベストセラーと位置付けることも可能なのである。

さて、上方を中心として出された談義本や短編の怪談奇談集(前期読本)など、江戸地本である洒落本や黄表紙など18世紀に出された〈前期戯作〉は、限られた範囲の知識人を読者を想定していたため、比較的質素で渋い体裁を持ち、挿絵なども墨のみで瀟洒に描かれていた。これに対して、19世紀以降に江戸で盛んになった草双紙(合巻)や中長編の稗史小説(後期読本)、また人情本などの〈後期戯作〉は、凝った意匠を備えた色刷の美麗な装丁が施されるようになる。19世紀に入り商業資本主義の発展と、全国の交通網が整備されたことと相俟って、広範な大衆読者に向けた消費される〈商品としての本〉が制作出板され流通するようになったからである。

江戸の地における出板文化が花開いた19世紀の初頭は文化文政期(化政期)と呼ばれていて、江戸歌舞伎の黄金時代でもあった。幽霊を得意とした初代尾上松助、大看板であった7代目市川団十郎、女形も立役もこなした3代目尾上菊五郎、敵役の5代目松本幸四郎、美しい女形である5代目岩井半四郎や5代目瀬川菊之丞、加えるに3代目坂東彦三郎、3代目坂東三津五郎らの名優が輩出して全盛を迎えた時代であり、美麗な多色刷により役者達を似顔で描いた浮世絵(錦絵)が一世を風靡した時代でもあった。

江戸読本も化政期に貸本屋のプロデュースによって大流行したジャンルである▼7。と同時に、近世小説中において一番知的で格調の高いジャンルであった。上田秋成『雨月物語』に代表される前期読本にも挿絵は入れられており、曲亭馬琴(滝沢馬琴は誤り)『南総里見八犬伝』に代表される後期の江戸読本にも「絵入読本」という角書が付され、〈絵入〉であることを標榜したものが少なくない。実際に凝った意匠の表紙や(図1)、薄墨や艶墨による重ね摺りが施された (口絵図2)や挿絵 (口絵1・3〜4)を備える江戸読本は枚挙にいとまがない。

この「よみ本」について、馬琴は『近世物之本江戸作者部類』という匿名で書かれた非公開の文壇史▼8に

と記しており、「よみ本」は画本(絵本)に対する言い方として発生したようだ▼9。文を旨として一巻にさし画一二張ある冊子ハ必讀むへき物なれハ画本に對へてよみ本といひならはしたり

ここで注意が惹かれるのは「一巻に挿絵一二丁ある冊子」を「よみ本」と唱えている点である。すなわち、読本には必ず挿絵が備えられているわけで、そもそも読本とは〈絵入本〉なのであった。近代における「文字だけの本が高尚なもので、絵解き本(絵本・漫画)は低俗だ」という価値観から見ると、近世期の絵入本は程度の低い本ということになる。しかし、式亭三馬が『昔唄花街始』▼10の跋文で

と記しているように、近世文学において絵のない本を探す方がはるかに困難だと思われれる。讀本ハ上菓子にて。草雙紙ハ駄菓子也

江戸読本の優れた挿絵を多く描いた浮世絵師である葛飾北齋について、『増補浮世絵類考』▼11には、

繍像読本の差画を多く画て世に賞せられ、絵入読本此人よりひらけたり。(此頃画入よみ本世に流行す。画法草双紙に似よらぬを以て貴しとす。……)とある。 また。三馬は『おとぎものがたり』▼12の伏禀に、

すべて行はるゝ読本を見るに、おほかたハ繪の多きを愛て購る事とハなりぬ。 されど如何ほど多き絵入なりとも、読本にハ其かぎりあり。しかるに此大部の合巻ハはじめより終りまで絵ならざる所もなく

と記している。つまり、読む本であるにもかかわらず、挿絵の評判がその売り上げを左右していたのである。この、江戸読本における挿絵の重要性については、早くに鈴木重三氏が「馬琴読本の挿絵と画家 ―北斎との問題など」▼13で実証的に説かれている。

馬琴は、天保3年12月8日付の小津桂窓に宛てた書翰▼14で、

よく見る人ハ、画ハないがよしと申も、稀にハ御座候へども、かし本や抔ハ、画を第一にして、彼是申候よし。世上、大かた画を見て、本文をよく見ぬが多しと見え候。画を不見に、先ヅ文のミ被成御覧候へバ、御楽ふかく候よし、実に格言ニ御座候。画にて内中の趣向あらハれ、甚残念ニ存候事、毎度有之候。画がなくて行れ候物ならバよいト、とし来京伝抔在世の折、申出候事ニ御座候。

とある。しかし、その一方で、稿本(原稿)では画工に対して細かい指示をしており、『南総里見八犬伝』では「文外の画、画中の文」(第2集第2巻)などと述べ、作品鑑賞には画と文とが不可分であることを主張している。

注意すべきは、これらの本に備わる口絵や挿絵は作者が下絵(画稿)を描いて浮世絵師が清書したもので、おそらく装丁などの造本にも作者自身が関わっていたと思われる点である。馬琴は江戸読本の体裁と内容の定型化に大きく寄与したといえるが、馬琴以外の作者たちの遺した稿本(原稿)を見ても、作者が挿絵の下絵を描いており、刊行された板本に拠って、その指示が的確に実体化されていることが確認出来る。すなわち、近世期の絵入本の口絵や挿絵は単なる小説の〈添え物〉ではなく、作者の趣意が込められているのである。したがって、筋が記された本文の文字列のみならず、表紙の意匠や装丁などの造本された書物そのものを〈読むべき〉テキストと見做すべきなのである。

一方、全頁に挿絵を加え、その余白に本文を平仮名で記した〈草双紙〉と呼ばれる大衆小説が、赤本・青本・黒本・黄表紙・合巻・明治期草双紙と、表紙の色や装いを変えながらも、一ジャンルとしては異様に息長く刊行し続けられる。登場人物に歌舞伎役者の似顔が用いられる場合もあり、挿絵の雰囲気自体に濃厚な歌舞伎色が横溢した独特のジャンルで、「画が主で文が従」といわれているが、絵画と本文との混在した独特の文芸様式(図6)である。時には漫画の遡源であるといわれることもある。

この草双紙も化政期には華やかな錦絵風の摺付表紙を持ち(口絵2・図5)、読本の影響から口絵をも備えるようになる。絵が中心であったため、赤本以来一貫して、〈婦女子ども向き〉という建前で書かれていたが、前述の『おとぎものがたり』の「伏禀」では、

まして近頃の作意ハ、読本の趣向草双紙の趣向とて、重き軽き、深き浅きの分かちなく、いづれも喜怒哀樂愛悪の六情兼備はり、悪を懲し善を勧むる事を主に綴りて、捷径の教草となせり。

と記されているように、化政期には読者層も重複していたものと思われる。

その後、天保改革を前後して化政期に活躍した多くの戯作者達が物故してしまった。株仲間の解散を機に新興の板元が出現したことによって、出板界の様相も大きく変貌する。忙しない世情の要請として抄録本が多く刊行され、とりわけ安政期に鈍亭(仮名垣)魯文に拠って担なわれた切附本と呼ばれる廉価本が流行していく。この切附本は末期の中本型読本▼15として位置付けることが出来るが、造本的には合巻との折衷様式で摺付表紙を備えながら本文は仮名漢字混りで読本風であった。折衷様式であったために、中には全丁絵入であったり、挿絵の余白に仮名漢字交じりの本文が入っているものも見受ける。そして、この様式自体が明治期の草双紙へと継承されていくことになるのである▼16。

以上、見てきたように、絵入本の伝統は明治維新を越えて継承されていたわけである。錦絵などのメディアを含めて製版(木板印刷)が、画と文とが渾然一体化した絵入本の伝統を支えていたのであった。

三、絵入本の終焉

化政期に流行した合巻に見られる一番大きな変化は、長編化することであろう。馬琴による中国小説『西遊記』を翻案した『金毘羅船利生纜』(8編54巻26冊、文政7〈1824〉〜天保2〈1831〉年)が最初の長編合巻である。一般には柳亭種彦の『偐紫田舎源氏』(40編160巻80冊、文政12〈1829〉〜天保13〈1842〉年)が有名であるが、天保改革で39編以降は出版出来なかった。嘉永以降になって『其由縁鄙廼俤』や『足利絹手染紫』『薄紫宇治曙』などの続編や類作がシリーズ化して出される。長編合巻の白眉は柳下亭種員等『白縫譚』(71編284巻142冊、嘉永2〈1849〉年〜明治18〈1885〉年)であろう。58編が慶応4〈1868〉年に出て以降は明治期の刊行で、59編(明治2〈1869〉年)、60編(明治3〈1870〉年)、61編(明治4〈1871〉年)、62〜65編(明治11〈1878〉年)、66編(明治13〈1880〉年)、67〜69編(明治14〈1881〉年)、70編(明治16〈1883〉年)、71編(明治18〈1885〉年)と刊行されている▼17。この『白縫譚』の72〜90編は刊行が確認出来ず、活字翻刻本である續帝國文庫『白縫譚』下(博文館、明治33〈1900〉年12月)に収められている▼18。

化政期の終わり頃から貸本屋の需要を満たして安定した出板部数を確保するために、読本は長編化し、人情本も次第にシリーズ化していく。

江戸読本は一般的に一標目は1〜2編(5〜10冊)であったが、長編化する端緒になったのが馬琴の『椿説弓張月』(5編29冊、文化4〜8年〈1807〜1811〉刊)である。その後、有名な超大作『南総里見八犬伝』 (9輯21編106冊、文化11〜天保13〈1814〜1842〉年)が出る。一方、こちらは未完ではあるが明治期まで刊行が続けられた岳亭定岡・知足館松旭作『俊傑神稲水滸伝』(29編140冊、文政12〜明治20〈1829〜1887〉)が、長さからいえば最も長編であった。25編(元治元〈1864〉年)が出た後、明治に入り、26編(明治10〈1877〉年序)、27編(明治12〈1879〉年)、28編(明治15〈1882〉年)、29編(明治20〈1887〉年)と出て中絶した。もちろん29編まで全て半紙本の絵入板本であった。これは明治35〈1902〉年11月〜同36年2月になって博文館から出されていた續帝國文庫『俊傑神稻水滸傳』(上中下)として、本文だけの翻刻が収められた▼19。

19世紀の末期になると次第に金属活字による活版印刷が普及し始め、料紙も和紙から西洋紙へ、製本も糸綴の和本から南京綴へと変化し、書物の主流は和装本から洋装本へと変化していく。だが、それは左程急激なものではなかった。板本で自在に入れることが出来た画像が、活版では困難を伴ったため、小口木版や銅版などが併用され、石版の普及も雑誌などの表紙口絵をカラフルにした。日本の大衆小説においては伝統的に〈絵入本〉が主流であり、活版が器用にこれを取り込むことが出来なかったことも、メディア交替が緩慢なものに成った原因の一つだと思われる。また、活版の初期には近世小説の翻刻が盛んになり帝国文庫などの叢書類が刊行されるが、活版印刷では製版が難しい挿絵等の図版は蔑ろにされ、大半が削除されてしまった。このようにして、20世紀に入り洋装活字本の時代になると挿絵の位置は大きく後退してしまい、〈絵入本の時代〉は終焉を告げることになってしまう。

ところで、政治史としての明治維新は、大政奉還(慶応3〈1867〉)から廃藩置県(明治5〈1872〉)までの時期を包括して謂うようである。戊辰戦争(慶応4〜明治2〈1868〜1869〉)を経て天皇制に拠る近代的立憲君主制へと移行しつつ、西南戦争(明治10〈1877〉)という内戦を収束させた。この時期の基調となった〈開化〉思想は、書生という都市的知識階層を産み、江戸時代以来継続されてきた人々の伝統的な日常生活は〈旧弊〉と蔑まれて排除され、急速に西欧化(近代化)の波に呑み込まれていく。富国強兵・殖産興業をスローガンに国民国家(日本帝国主義)を形成しつつ、アジア太平洋諸国への侵略・植民地化という取り返しの付かない誤ちを犯した。

この時期を〈近代化への過渡期〉として見做すことが多いようであるが、文学研究の分野でも近世文学と近代文学は別の研究対象として区分され、〈近代的自我観〉に拠って近世文学を裁断したり、近世期を前近代文学とするマルクス主義的〈発展史観〉に呪縛されていた。このような教条的〈発展史観〉にどっぷりと漬かった史的把握に学術的意義を見出だすことはできない。「明治」を「治まるめぇ」と訓んだ市民の感覚は鋭いと思う。上からの政治改革に対して自由民権運動が湧き起こったが、圧倒的な明治政府の軍事力に敗北して以来、現在に至るまで、日本の無産者階級は不幸な歴史を辿ってきたと言わざるを得ない。

いずれにしても、近世末期の〈戯作者〉たちは、消費される商品としての〈読み物〉を粗製濫造して(させられて)きた。とくに中本サイズの草双紙・人情本・滑稽本などが、どの時点でどのように変質して来たのかを、メディア史の観点から注意深く観察する必要がある。同時に、扱われた内容に関する変化も無視できないが、違いばかりが強調されて来た嫌いがある。寧ろ問題は継承されて来た点に在るのではないか。その意味で、江戸生まれの戯作者たちに注目し、早急な近代化の波の中でどんな仕事を残してきたのかを、取り敢えず評価を措いて調査する必要がある。とりわけ、「幕末の戯作文芸はエロ・グロ・ナンセンスだ」という酷評を乗り越えて、遺されたテキスト群の様相を明らかにすべきである▼20。

実際に現在使われている文学史の参考書などを見ても、近世末期の所謂〈後期戯作〉である読本をはじめとして草双紙(合巻)・人情本・滑稽本などの大衆小説は、勧善懲悪を標榜し伝奇的で〈文学的価値〉の低いモノとされている。とくに、山東京伝、為永春水、柳亭種彦などが死亡してしまった天保改革(1842)以降、すなわち19世紀後半は、有力な新人作者も登場せずに、旧作の焼き直しばかりが行われる停滞時代であったとされている。

一方、仮名垣魯文は、近代文学史の冒頭にその名が記述され、代表作として『安愚楽鍋』や『西洋道中膝栗毛』などが挙げられるだけである。このように進捗していない19世紀を通貫した文学史研究の状況は、そのまま高校の副読本などの記述にも反映しているのである。

他方、明治30年頃まで板本が出板され読まれていたのである。メディアはコンテンツを規定し、逆にコンテンツもメディアを選ぶと考えられるから、19世紀末までは近世という時代が人々の日常に活きていたということになる。このような中で、新たなメディアとして新聞や雑誌が普及し始め、江戸を知りつつ明治の新しさを貪慾に取り込んでいた仮名垣魯文らが活躍の場を得ることに成るのである。

以上述べてきたことから、近世近代という時代区分と発展史観の桎梏とを脱して、新たに〈19世紀〉という枠組みを据えて、〈絵入本〉という観点からの19世紀日本文学史(出版メディア史)を再構築する必要があると考えられるのである。

四、日仏に架橋した絵入本

日本の近世出板文化を彩った和本たちは、江戸人の日常生活の中に潤いをもたらしていたが、日用品であるがゆえに、多くは消耗品として使い捨てられたものと思われる。ところが、19世紀末に来日した西欧人たちの中には、この美しい錦絵や絵入りの和本に魅せられた者が少なからずいて、帰国後にオークションなどで多くの和書を購入してコレクションを形成した。現在、それらが美術館や大学図書館などに寄贈され、長年未調査のままで眠っていたのである。コレクターの中には日本語に堪能な者もいたが、多くは錦絵や和本に入れられた口絵や挿絵を愛で慈しんだものと思われる。

西欧において彼等が知っていた書物とは、皮革が用いられた重厚な装丁により、ずっしりとした量感を備え、洋紙に油性インクで黒々と印刷され、時に銅版版画と見紛う木口木版に拠る小さな細密画が入れられたものであった。

一方、日本には多くの本屋が街中にあり、大勢の人々が当たり前のように本を読んで暮らしている。そのリテラシーの高さに驚いたのみならず、和本は柔らかな和紙を素材として造本され、端正な装丁を施されて軽量であり、透明感のある植物染料とあいまって、本文を摺った墨色も好ましく見えたに違いない。つまり、和本は彼等の知っていた書物とは、全く別物としての様相を呈していたのである。

和本の多くには浮世絵師が描いた挿絵が入れられていた。構図や描写の繊細さはいうまでもなく、見る目も珍しき極東の島国の風俗を描いた画像は、たとえ本文が読めなくとも、それだけで充分の魅力を備えたものであった。在外コレクションの多くが浮世絵や多色刷りの絵本を中心としている理由は容易に理解できる。つまり、和本とは世界に誇れる究めてビジュアルなメディアなのであった。

見る〈絵本〉に対して読む本という意味から〈読本〉と呼ばれていた曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』なども、美麗な装丁と凝った口絵や挿絵が施されていた。つまり、浮世絵や絵本のみならず、和本の魅力の一端は、画像に在ったと断言しても差し支えない。

さて、19世紀の絵入本の代表である江戸読本がフランスで紹介された例として、1883〈明治16〉年にパリで刊行されたフェリックス・レガメー編『OKOMA』が知られている。これは、馬琴の読本『美濃舊衣八丈綺談』(の明らかに後摺本)の挿絵を模写したものをアレンジし、仏語による翻案を附したものである。レガメーが協力者を得てテキストの内容を把握し、板本を手許に置いて作業をしたものという。 早くに鈴木重三氏が書影を紹介されており▼21、また及川茂氏による概要紹介論文がある▼22。近年になって、大変に行き届いた尾本圭子氏に拠る「別冊日本語解説」が附された復刻本▼23が出されている。さらに、隠岐由紀子氏による諸本研究として、挿絵の彩色技法に関するジャポニスム学会30周年記念講演会「フランス出版界のジャポニスム ―フェリックス・レガメー作「OKOMA」を中心に」▼24という報告もあった。

ところで、パリには大きな和書のコレクションが存在している。その一つであるトロンコワ・コレクションの全貌は、クリストフ・マルケ氏(フランス国立東洋言語文化研究学院教授、現在、日仏会館フランス事務所所長)の十数年来の調査によって明らかにされつつある▼25。この調査を手伝うかたわら、パリに通って様々な和本の調査をしてきた中で、ギメ東洋美術館図書室司書の長谷川正子氏の御教示により知り得た資料として、ギメの生存中から美術館で大量に蒐集した〔読本挿絵集〕(仮題)がある。

江戸読本は高価だったため、多くの読者達は貸本屋を通じて借覧していたのであるが、明治20年代になって活字翻刻本が大量に流通し始めると、貸本屋の需要が減り、多くの店が閉店していくことになる。その際に古書市場に出た大量の貸本屋本の挿絵だけを一冊に集めて綴じ直し、毛筆行書体の書題簽「好古文庫」「画工の友」が貼られたものである。

これらは、ヨーロッパに於けるジャポニズムの流行に合わせて、絵入り和本の需要があることを知った業者が、輸出用に仕立て直したものと想像され、謂わば廃物利用とも見做せるものである。特に日本には残存していない稀覯資料は見当たらなかったが、逆に貸本屋における江戸読本の典型的な蔵書構成が遺されていると考えられる。つまり、資料的な稀少価値という意味はないが、19世紀末に於ける西欧と日本との文化交流史を示す痕跡として、絵入読本の挿絵だけが本文とは独立して絵画資料としての意味を持っていたことに思い至るのである▼26

。換言すれば、在外和書コレクションに見出せるのは、資料としての稀少性だけではなく、和本の持つ文化史的な意義であるとも言えよう。

19世紀に日仏を架橋した二つの事例も、江戸読本が〈絵入本〉であったが故であると考えられる。また、嘗て消えゆく和本の魅力を見出した西欧人たちの審美眼は、昨今の「日本文化は日本人にしか理解できない」などという偏頗な国粋主義を相対化しているともいえよう。

注 ▼5.前田愛の提起した「近代読者の成立―音読から黙読へ―」(『前田愛著作集』第2巻、筑摩書房、昭和64〈1989〉年、初出は昭和34〈1959〉年。)という見解は、近世から近代へという過渡期の読書の場について一石を投じたが、必ずしもメディアの変遷とリンクした問題設定はなされていなかった。しかし、山田俊治氏は「近代以前の読書を音読という享受形態に閉ざしてしまってよいものであろうか」(「音読と黙読の階層性―前田愛『音読から黙読へ―近代読者の成立』をめぐって」、「立教大学日本文学」77号、1996年)と、リースマンの文化発展段階説に対し、ロジェ・シャルチエの「都市の読者が、不可逆的に失われてしまった、もはや存在しない読書習慣に対して抱くノスタルジーにほかならない」(『書物から読書へ』、みすず書房、1992年)を援用して批判し、さらに、音読する者とそれを聴く者とに分節化される普遍的な読者の階層性に着目した。すなわち、前田愛の単線化した発展史観に対する痛烈な批判を繰り広げているのである。

▼1. 所謂「大きな物語の終焉」であるが、日本文学史に於いては〈自我〉が存在しなかった(という)徳川封建制から、明治の立憲君主制という帝国主義に発展して、初めて疎外を疎外として感受出来る自意識が発見されたという考え方を指す。この封建制共同体論に否定的な立場から見れば、江戸時代に個人が存在しなかった(自我に目覚めていなかった)というのが幻想に過ぎないことは、特に強烈な個性を発揮した平賀源内や上田秋成などを持ち出すまでもなく、近世期に遺された多くのテキストを読めば自明である。

▼2.歴史の無限発展信仰ともいえる。現時点で最も広汎に使用されている日本語に関する最大の辞典である『日本国語辞典』(第2版)の「文学史」の項には、こともあろうに「文学の発展の歴史。また、それを研究する学問やそれを記述したもの。」と記述されている。文学が前近代から近代へと発展してきたという史観に無批判的に依拠した説明で、とても納得することは出来かねる。「日本文学史」という授業を担当する時には、最初にこの記述を紹介して「何か変だとは思いませんか?」と学生諸君に質問を投げかけている。

▼3.興津要『明治開化期文学の研究』(桜楓社、昭和43〈1968〉)、『転換期の文学−江戸から明治へ』(早稲田大学出版部、昭和52〈1977〉)など。前田愛『幕末・維新期の文学』(法政大学出版局、昭和47〈1972〉)や『近代読者の成立』(有精堂、昭和48〈1973〉)などは出版享受史からこの時期に焦点を当てたもの。近年では、発展史観に囚われない通時的な視点を持つ山本良『小説の維新史−小説はいかに明治維新を生き延びたか』(風間書房、2005)、佐々木亨『明治戯作の研究−草双紙を中心として』(早稲田大学出版部、2009)、甘露純規『剽窃の文学史−オリジナリティの近代』(森話社、2011)、磯部敦『出版文化の明治前期−東京稗史出版社とその周辺』(ぺりかん社、2012)、松原真『自由民権運動と戯作者−明治十年代の仮名垣魯文とその門弟』(和泉書院、2013)などが備わる。

▼4.「特集にあたって」として巻頭に記した山田俊治氏と共同執筆した文章を掲げておく。

現在流布している一般的な文学史の時代区分によれば、明治維新をメルクマールとして、近世(前近代)と近代を区分している。この時代区分は、中等教育の現場や大学入試でも、明治以後を現代文とし、それ以前を古典として扱うという形で国語教育をも規制しているのが現状であった。まして、漢文などは中国古典の訓読文に限られ、明治初年の日本漢文の興隆に関しては触れられることすらなかった。

この時代区分が明治期の漢詩文を欠落させているように、これまでの文学史には大きな盲点があった。それが、幕末維新期の扱いであった。つまり、これまでは十九世紀の中間期を欠落させて文学史を成立させてきたのである。この時代を対象とした研究がなかったわけではないが、柳田泉、興津要、前田愛などの諸氏による業績は、現在でも再点検されないままで放置されている。といっても、これらの業績が検証を経ずにそのまま受け継がれてきたということでもない。なぜなら、それらが依拠したイデオロギーが戦後の文学批評とも通底する「近代」を基準としたものであったからである。

つまり、幕末維新期は前近代から近代へ発展する過渡期として、前近代的として裁断されるか、もしくは近代的要素が見出されるというように、いずれにしても発展史観によって塗り込められてきたのである。もちろん、前近代/近代という時代区分自体も、そうした「近代」主義的発想によって侵されたものであった。そればかりではなく、研究組織自体もこの時代区分に異議をさしはさむことなく、日本近世文学研究/日本近代文学研究という垣根の中で、それぞれの専門分野を固守してきたのである。

近年では、中野三敏氏による日本近世文学史研究の成果として、西暦によって近世を三期に分けて把握する提案があり、岩波講座『日本文学史』第11巻(1996年10月、岩波書店)では、十九世紀という枠組みでの文学史把握も試みられている。これらの成果を踏まえ、十九世紀という世界史的視座から幕末維新期を過渡期と見なす歴史観を解体し、十九世紀の「日本」文学の可能性を改めて見直してみる必要があるだろう。この特集では、専門の垣根を越えた研究者によって、十九世紀文学としての「日本」文学を探るものになっている。

ところで、社会史的な視点から十九世紀の時代相を確認すれば、商業資本主義的経済の発展により各種商品の流通網が整備され、全国的に出版文化が浸透した世紀として捉えることができる。それは、「文学の世俗化」という概念で捉え直すことができるかもしれない。印刷技術や製本技術などのメディア環境の変化も、そうした「世俗化」を促す要因として理解することも可能であろう。

一方、社会状況の変化も見逃すことができない。政治的に封建制下の「日本」という市場が、世界市場の中の国民国家「日本」となり、まさに十九世紀という世界史的な同時代性を獲得する時代でもあったからである。幕末維新期は、そうした社会経済史的な時代の転換点に位置し、その結果として文学が普く社会階層の隅々まで浸透する時代でもあった。その状況は、市民革命後の西欧社会とも連動する世界史的な変容の中においてこそ位置付けられるだろう。具体的には、世俗語が支配的になり、新聞という文字メディアによって新たな公共圏が創り出されることになった。その結果として、識字能力が求められ、国民国家の成員としての「主体」化が進行するのであった。

このような状況を踏まえるならば、これまでは空白のままに残されることが多かった俗文学の動向が再評価される必要があるだろう。「文学の世俗化」としての俗文学を歴史的に対象化することで、十九世紀という時代の状況と切り結ぶことができるからである。草双紙の造本、構成、販売法などの問題や流通過程なども俎上に載せられることになるであろう。それに対して、文字言語の流布、雅文学の受容や再編過程にも留意する必要がある。この特集は、そうした雅俗の領域にも配慮して編成されている。

そればかりではなく、現在を発展過程の最終形態とする文明史観が支配的になるのが「近代」という時代であった。国学などによって甦った古典文化を伝統として美化するという、自らの現在を歴史的に虚構化する視線によって文化の各層で「歴史」が求められたのである。そうした歴史の虚構化の過程についても自覚的に認識しておく必要があるだろう。

この特集では、言語の問題から出版や芸能、ジャンル形成、文化の流通に渉る社会現象として広く文学を捉え直し、十九世紀という枠組みに拠って文学史を構想することの有効性を提案しようとしたものである。この試みは、問題意識を共有した人々によって今後も持続的に問い直されていくことになるはずである。

最後に、今回の企画に賛同して、各自の課題に則した原稿を寄せられた執筆者の皆さんに感謝するとともに、大方の御意見、御叱正を賜れば幸いである。(山田俊治・高木 元)

この所説の驥尾について申し添えるならば、『八犬伝』などに見られる七五調のリズミカルな文体は、確かに音読が意識されたものであることは間違いない。しかし、漢語(白話語彙)を多用した和漢混淆文で綴られた本文に附されたルビは意訓であり、一種のパラフレーズされた二重性を備えた本文表記であると見做せる。これを音読する際にはルビである意訓側の文脈しか耳に入らないことになる。つまり、漢字で記された本文の文脈が全く見えない状態で聴くことになる。表意文字である漢字の持つ多義的なイメージ喚起力は「音」に還元することは不可能であるから、音読している者のみが二重の本文テキストを読めたわけである。その意味で、山田俊治氏の読者の「階層性」という指摘は甚だ重要である。

▼6.近世期に於いては区別なく使用されていたが、「出版」が板木に拠る製版の場合は「出板」と表記し、金属活字に拠る活版の場合は「出版」と意図的に使い分けることにしている。また同様に「版木」や「版本」も「板木」「板本」と表記した。

▼7.高木元「江戸読本の板元 ―貸本屋の出板をめぐって―」(『江戸読本の研究 ―十九世紀小説様式攷―』、ぺりかん社、1995年)。同「江戸読本の新刊予告と〈作者〉 ―テキストフォーマット論覚書―」(「日本文学」、1994年10月、日本文学協会)参照。

▼8.蚊身田竜唇窟蟹行散人の筆名で執筆した秘書。引用は木村三四吾編『近世物之本江戸作者部類』(八木書店、1988)に拠る。

▼9.現在の文学史用語としての「画本(絵本)」は、筋を持たない狂歌絵本などを意味し、全丁絵入りで筋を持つ草双紙を絵本とは呼ばない。ここの馬琴の言説でも草双紙は含んでいないように思われる。

▼10.合巻、歌川国直画、文化6年、鶴屋金助刊。

▼11.引用は、由良哲次編『総校日本浮世絵類考』(画文堂、1979)に拠る。

▼12.『おとぎものがたり』は、三馬の工夫した所謂「大合巻」で、『敵討宿六始』『御堂詣未刻太鼓』『鬼児島名誉仇討』3作24巻を半紙本6冊にまとめて読本まがいの仕立てにし、文化5年に西宮新六から刊行したもの。「絵入よみ本の類と群を同じうせん事を思ふ」(伏禀)という三馬の意欲とは裏腹に不評だったようである。

▼13.鈴木重三『絵本と浮世絵 江戸出版文化の考察』(美術出版社、1979)。

▼14.引用は、柴田光彦・神田正行編『馬琴書翰集成』第2巻(八木書店、2002)に拠る。

▼15.読本と草双紙の中間に位置する読本で、中本サイズの世話ものが多いという特徴があった。高木元「中本型読本の展開」(注7 『江戸読本の研究』所収)参照。

▼16.高木元「末期の中本型読本 ―いわゆる〈切附本〉について―」(注7 『江戸読本の研究』所収)参照。

▼17.佐藤至子「『白縫譚』解題」(『白縫譚』下、国書刊行会、2006)に拠る。

▼18.この帝国文庫は1冊が1000ページに及ぶ厚冊で正続100冊に及ぶ一大江戸文学叢書であるが、口絵や挿絵の省かれた本文のみの翻刻である。ただし、『白縫譚』のように巻頭に主要登場人物の繍像を掲出したものや、模写された口絵や挿絵が一部だけ入れられたものも存する。なお、昭和版帝国文庫(30冊)は別校訂の異版である。

▼19.少なくても上巻は明治43〈1910〉年1月に再版されている。また下巻には巻150までを載せ、結末として猪波暁花に拠る「拾遺」を付載している。

▼20.国文学研究資料館で実施された所謂〈魯文プロジェクト〉では、近世近代の研究者が共同して魯文の編著作についての網羅的な基礎研究を実施した。その成果の一端は2004〜7年度科学研究費の報告書「原典資料の調査を基礎とした仮名垣魯文の著述活動に関する総合的研究」(解題編・資料編・論文編)としてまとめられ公開されている。

▼21.図説日本の古典19『曲亭馬琴』(集英社、昭和55〈1980〉)図162(国会図書館本)

▼22.及川茂「フェリックス・レガメー著『OKOMA』と曲亭馬琴『美濃舊衣八丈綺談』」(日本女子大学大学院人間社会科紀要11、2005)。なお、この論文中にて、画工である蘭齋北嵩についての考証部分で、おそらく拙著『江戸読本の研究』所収「江戸読本書目年表(稿)」を参照されたに違いないと思しきことに何一つ言及することなく、全く無関係なページを注として付した上で、北嵩について拙著に書いてないことを私の所説として批判し否定するなど、甚だしい事実誤認に拠る錯誤を犯している。研究史に関わる問題として敢えて指摘しておきたい。

▼23.複刻シリーズ ジャポニズムの系譜『フェリックス・レガメー日本関連著作集成』第6回配本(2010、エディション・シナプス)。

▼24.ジャポニスム学会30周年記念講演会(2010年3月13日(土)、東京芸術劇場大会議室)。

▼25.クリストフ・マルケ「エマニュエル・トロンコワの和本コレクション ―19世紀フランスにおける江戸出版文化史を構築する試み―」(大手前大学比較文化研究草書10『日仏文学・美術の交流―「トロンコワ・コレクション」とその周辺―』、思文閣出版、2014)。

▼26.詳細については、高木元「江戸読本の往方 ―巴里に眠る読本たち―」(「読本研究新集」6輯、読本研究の会、2014)、同「ギメ東洋美術館蔵〔読本挿絵集〕について」(「語文論叢」29号、千葉大学日本文化学会、2014)を参照いただきたい。なお、この〔読本挿絵集〕のような改竄本は、ベルギー王立図書館の蔵書中にも見いだしたが、おそらく広くヨーロッパ全域に保存されているものと思われる。

(たかぎげん・千葉大学教授・日本十九世紀小説)

付記 本稿は2013年9月21日に日仏会館で行われた「日仏の出版文化の出会い―幕末から両大戦間まで」において発表したものに基づき、その報告集が『テキストとイメージを編む―出版文化の日仏交流』(勉誠出版、2015年2月16日)として発刊されるに際して、「第一部 媒体としての書物 ―文化を越えて結ぶかたち」の一節として所収されたものである。

#「十九世紀における日本の出板文化」

#『テキストとイメージを編む―出版文化の日仏交流』(勉誠出版、2015年2月16日)所収

# Web版では字体や表記、レイアウト等を変更してあります。

# Copyright (C) 2021 TAKAGI, Gen

# この文書を、フリーソフトウェア財団発行の GNUフリー文書利用許諾契約書ヴァー

# ジョン1.3(もしくはそれ以降)が定める条件の下で複製、頒布、あるいは改変する

# ことを許可する。変更不可部分、及び、表・裏表紙テキストは指定しない。この利

# 用許諾契約書の複製物は「GNU フリー文書利用許諾契約書」という章に含まれる。

# 大妻女子大学文学部 高木 元 tgen@fumikura.net

# Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU

# Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation;

# with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

# A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".